최근에 지하이중벽으로 많이 사용되고 있는 KDM UP5에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

지하이중 방습벽패널은 하절기에 지하 외벽(합벽)에 발생하는 결로 및 외부 침투수를 공간벽을

형성하여, 결로라인을 방습벽 후면으로 이동시켜 방습벽 면을 항상 쾌적한 상태로 유지시켜주는

마감벽으로 KDM UP5는 무기질 보드에 방수코팅과 타공을 적용하여 디자인성, 흡음성, 통기성을

동시에 확보한 국내 유일의 자재입니다.

그렇다면 기존에 KDM UP5가 시공되기 이전에는 어떤 자재들을 사용 하였을까요?

지하 이중벽 자재로는 오랫동안 사용해 온 6인치 블럭,

==> 6인치 블럭의 시공성과 경제성을 고려하여 개발된 플라스틱 배수판,

==> 플라스틱배수판의 화제에 취약한 점을 고려하여 개발된 아연도 강판,

==> 플라스틱 배수판의 화제에 취약한 점을 고려하여 시공된 CRC보드,

==> 그리고 기존에 사용했던 자재들의 아래와 같은 문제점

1. 6인치 블럭의 시공성이 떨어지는 문제점

2. 화제에 취약한 플라스틱 배수판의 문제점

3. 코어벽체나 계단실 적용시 시공성이 떨어지는 0.4T아연도 강판의 문제점

4. 피스 시공부위에 발생하는 CRC보드의 모서리 부분의 크렉이 발생하는 CRC보드의 문제점

==> 상기와 같은 기존자재의 여러가지 문제점을 고려하여 개발된 KDM UP5.

KDM UP5는 아래와 같은 장점을 가지고 있습니다.

1. 플라스틱 지하이중벽에는 없는 불연성 UP1

2. 플라스틱, 칼라강판, 블록쌓기로 표현할 수 없는 고급스러운 디자인성 UP2

3. 플라스틱, 칼라강판, 블럭쌓기에는 없는 보수성 UP3

4. 현장에서 발생하는 다양한 변수에 대해 유연하게 대응이 가능한 유연성 UP4

5. 플라스틱 및 0.4T의 칼라강판과 비교 불가인 견고성 UP5

이외에도 시공성, 내구성, 마감성 등 다양한 장점을 가지고 있습니다.

이렇게 완벽한 KDM UP5의 시공방법을 간단히 알아 보도록 하겠습니다.

1. 상.하부 런너설치

2. 스터드 설치(400mm 간젹)

3. 하부 전용 걸레받이 브라켓 설치

4. 연결전용 브라켓 고정

5. 상부 마감브라켓 고정

참 쉽죠 ^^~~

최근에 코어벽체나 계단실 마감 용도로 KDM UP5를 많이 적용을 하고 있습니다.

그 이유는 바로 마감성과 내구성 때문입니다.

코어벽체에 0.4T의 아연도 강판을 적용하기엔 너무 약하기 때문이죠.

손가락을 튕겨도 우그러질 정도이니~

얼마나 약한 소재인지는 감이 오시죠?

사람의 손길이 잘 닿지 않는곳에는 아연도 강판을 적용하고~

사람의 왕래가 많은 곳은 KDM UP5를 적용합니다.

이러한 시공 방법으로 KDM UP5가 적용된 사례들을 시공 부위별로 알아 보도록 하겠습니다.

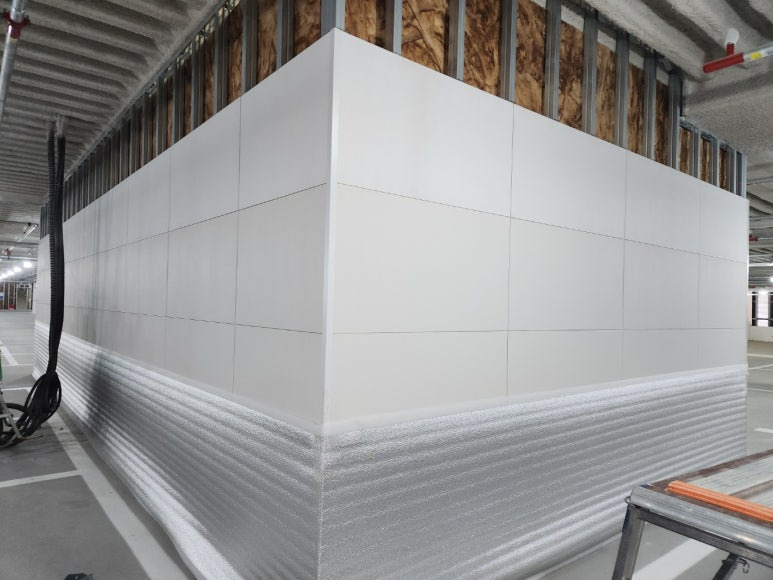

지하주차장 적용

지하주차장 적용

지하주차장 Ramp 적용

지하층 램프구간 적용

지하주차장 코어벽체 적용

지하주차장 코어벽체 적용

지하층 근린생활시설 마감재로 적용

지하층 근린생활시설 마감

지하층 기전실 불연재 적용

지하층 기전실 불연재 적용

KDM UP5는 불연성과 디자인성에 중점을 두어 개발된 제품입니다.

그렇기에 경량 골조로 사용되는 스터드와 런너는 KS 65를 사용하고 있으며

아웃코너나 인코너 마감 몰딩도 플라스틱이 아닌 알미늄에 분체된 제품을 사용하고 있습니다.

KDM UP5가 지향하는 지하주차공간은 화재에 안전하며, 오랜 기간이 지난 후에도 촌스럽지 않고,

누구에게 보여주어도 부끄럽지 않은 그런 지하주차공간을 만드는 것입니다.

가격보다는 안전과 품질에 최우선을두어 디자인 개발과 제품 개발에 최선을 다 하겠습니다.

아래 유튜브를 클릭 하시면 KDM UP5의 시공방법이 빠르게 이해가 될 것입니다.

'제품소개 > 지하이중벽 UP5' 카테고리의 다른 글

| 현대적인 벽체배수판 KDM UP5 (0) | 2023.12.28 |

|---|---|

| KCC건설 소리박물관 벽체배수판 KDM UP5 (0) | 2023.12.26 |

| 인천 동구청 발주 송림골 꿈드림센타 / 벽체배수판 KDM UP5 (1) | 2023.12.26 |

| 워커힐 호텔 근처의 고급빌라 벽채배수판 UP5 마감 (1) | 2023.12.25 |

| 과천 제2경인고속도로 방음벽 터널 화재의 교훈 (0) | 2023.04.03 |